19.04.2024, 12:54 Uhr

Der französische Kosmetikkonzern L'Oreal ist dank einer starken Nachfrage in Europa und Nordamerika überraschend gut ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 8,3 Prozent auf gut...

Corona und der Krieg in der Ukraine haben die Risiken einer stark auf ein einziges Land konzentrierten Produktion klar aufgezeigt. Einiges spricht für eine Wende, von der Globalisierung zur Deglobalisierung. Roman Bättig, Head Macro Research der Graubündner Kantonalbank (GKB), hält in seiner Analyse fest: "Die Globalisierung schwächt sich zwar ab – eine Umkehr ist aber nicht zu erwarten."

Deglobalisierung – also die geringere Verflechtung internationaler Handelsströme – ist derzeit ein viel diskutiertes und zugleich schwer greifbares Phänomen. Seit dem Brexit 2016 steigt die Zahl dazu veröffentlichter Studien rasant. Der Ukraine-Krieg und die Corona-Pandemie haben die Diskussionen nochmals intensiviert.

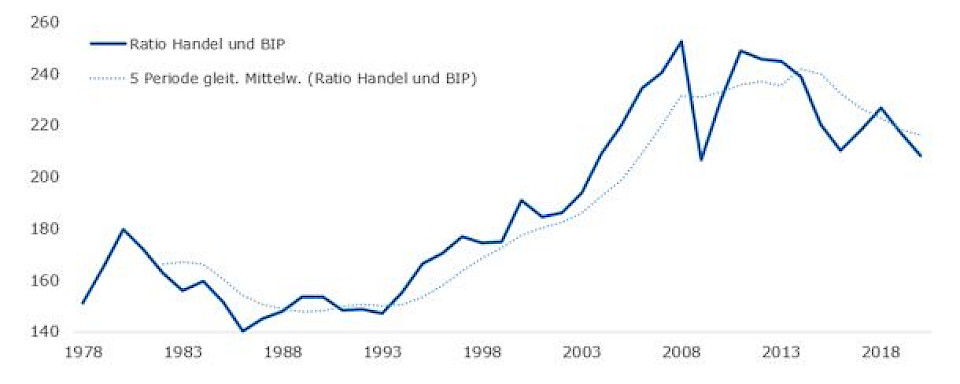

Eine erste Frage, die sich dabei stellt, heisst: Wie kann Deglobalisierung gemessen werden? Ein weit verbreiteter Indikator ist das Verhältnis zwischen der Handelsaktivität und dem Bruttoinlandprodukt.

Abnehmender Handel zwischen Ländern kann als Zeichen der wirtschaftlichen Entflechtung interpretiert werden. "Weniger Handel im Verhältnis zum Wirtschaftswachstum bedeutet stärkerer Fokus auf Wachstum im Inland", erklärt Roman Bättig, Leiter Macro Research der Graubündner Kantonalbank (GKB).

Beim Blick in die Vergangenheit fällt vor allem die Phase nach 1990 auf. Getrieben vom technologischen Fortschritt kam es zu einer regelrechten Globalisierungswelle. Aktuell lässt sich wieder eine Verlangsamung des globalen Handels feststellen. "Es ist jedoch ein grosser Schritt von einer schwächeren Globalisierung hin zu einer Deglobalisierung", gibt Bättig zu bedenken. "Letzteres bedeutet konkret den Wechsel von Zulieferern beispielsweise aus Schwellenländern hin zu Zulieferern aus der Schweiz."

Dass die Globalisierung einen Höhepunkt erreicht hat, sei nicht zwingend ein Grund zur Sorge für das globale Wirtschaftswachstum, wendet er ein. Im Gegenteil: technologische Fortschritte, welche die Globalisierung vorantreiben, fördern die Produktivität. Durch Automatisierung werden Arbeits- und Produktionskosten reduziert. Diese Effekte wirken auch in Zukunft.

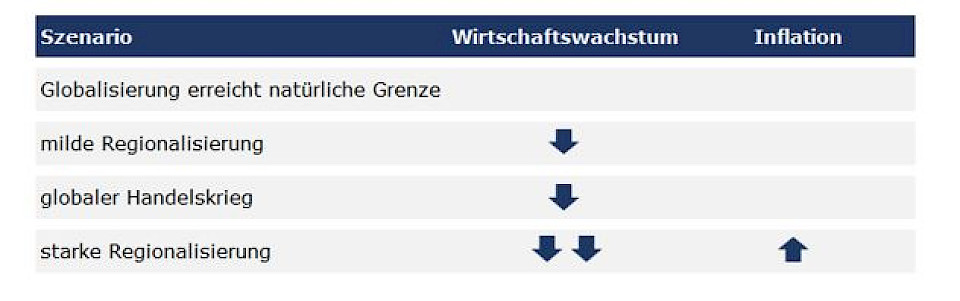

Die nachfolgende Abbildung zeigt mögliche Szenarien für die weitere Entwicklung der Globalisierung und die Auswirkungen auf die Wirtschaft.

In den meisten Szenarien sind die Auswirkungen nur leicht negativ. "Ein bescheidenes Mass an Regionalisierung stellt also kein grosses Problem dar." Ein grosser Teil des Welthandels findet bereits jetzt zwischen Nachbarländern statt. "Spannend ist, dass die Inflation in den meisten Fällen kaum höher ausfallen sollte. Erst eine komplette Abkehr der Globalisierung durch starke Regionalisierung würde die Preise steigen lassen", erläutert der Ökonom. Besonders in Ländern mit wenig technologischem Fortschritt wirken höhere Arbeitskosten preistreibend. "Von Extremszenarien sind wir aktuell weit entfernt. Die Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung halten sich in der Summe somit in Grenzen", so seine Analyse.

Zurzeit befinden wir uns in einer Phase, in der sich die globale Vernetzung verlangsamt. "Slowbalisation" heisst der Begriff, der eigens dafür geschaffen wurde. Brexit, Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine sind die Hauptursachen dafür. Eine rasche Umkehr der Globalisierung hin zu einer starken Regionalisierung lasse sich allerdings nicht erkennen, führt Bättig aus. Fest stehe jedoch, dass die aktuelle Entwicklung einige Unternehmen zu einem Umdenken veranlasst habe. Neue Fabriken werden tendenziell weniger in weit entfernten Schwellenländern gebaut, sondern in näherliegenden Regionen. Das bedeutet nicht zuletzt niedrigere Transportkosten.

Nach wie vor wichtig in der Standortbestimmung ist die Qualität der Produkte. "Wenn sie stimmt, sind Unternehmen bereit, ihre Produktion im Ausland zu belassen." Grosse Elektronikhersteller wenden sich beispielsweise von China ab und verschieben Produktionen in andere asiatische Länder wie Thailand oder Vietnam. Bekleidungsfirmen verlagern ihre Produktion ebenfalls innerhalb von Asien.

Doch obwohl viele Unternehmen ihre Fertigung aus China auslagern, ziehen sich nur wenige vollständig zurück. "Die meisten verteilen ihre Produktion auf mehrere Länder, was die Widerstandsfähigkeit der Produktions- und Lieferketten erhöht. Wir erwarten also eine breitere Diversifikation der internationalen Lieferketten – aber keine Deglobalisierung im grossen Stil", folgert Bättig.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeute dies, dass die Befürchtung einer Deglobalisierungswelle übertrieben sei. Das Verteilen der Produktion auf mehrere Länder ist für den GKB-Makroexperte das wahrscheinlichere Szenario.

Und die aktuelle Entwicklung berge auch Chancen, fügt er hinzu, besonders im Technologiebereich. "Unternehmen, die auf Prozessautomatisierung und Robotik spezialisiert sind, profitieren derzeit. Gerade in der Schweiz sind einige der weltweit führenden Unternehmen in diesem Bereich beheimatet", betont Bättig.